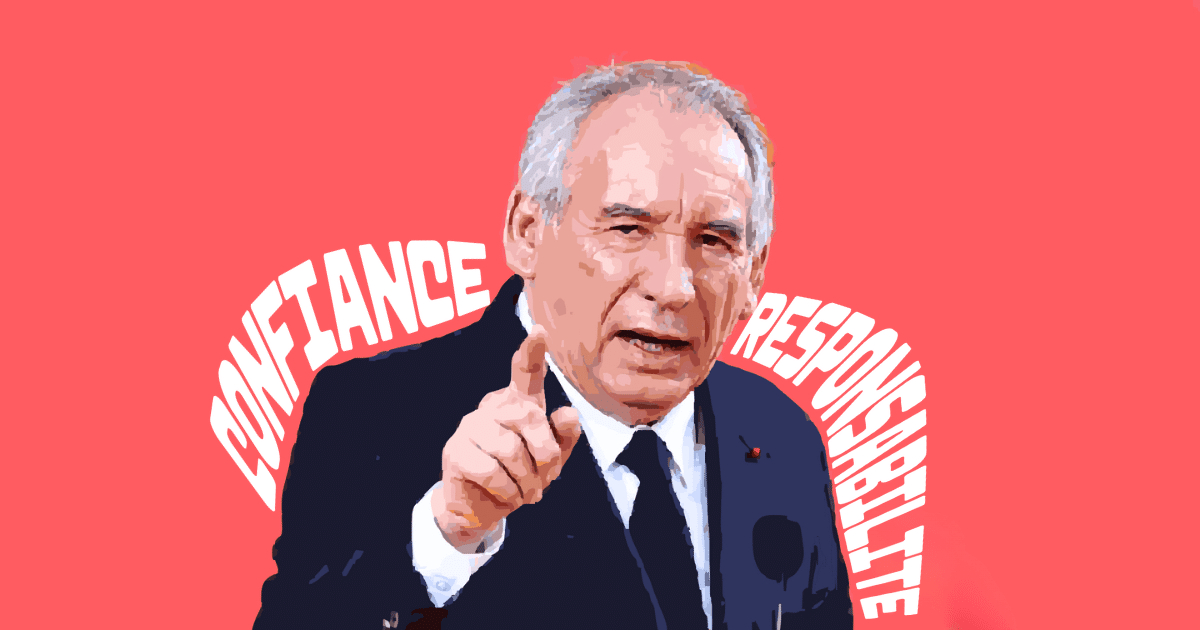

Depuis plusieurs années, la France traverse une période de fortes turbulences institutionnelles. Dissolution de l’Assemblée nationale, remaniements à répétition, changements fréquents de cap législatif : la stabilité politique, longtemps perçue comme un acquis, semble s’être effondrée dans un cycle d’incertitude devenu structurel. Voilà désormais que le 8 septembre prochain, François Bayrou engagera la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale. Cette séquence institutionnelle, bien qu’encadrée par les mécanismes classiques de la Ve République, intervient dans un contexte d’instabilité politique durable et de fragmentation parlementaire qui a des conséquences profondes, durables, parfois invisibles, sur la capacité du pays à faire société, à investir dans le temps long, et à répondre aux urgences écologiques et sociales.

Quand l’incertitude devient un mode de gouvernement

La succession rapide des gouvernements, des ministres et des textes de loi crée une forme de fatigue civique et institutionnelle. Chaque réforme engagée peut être suspendue, chaque annonce être contredite quelques mois plus tard. Ce manque de lisibilité ne nuit pas seulement à l’efficacité de l’action publique : il fragilise aussi la parole politique, renforce la défiance, et alimente les forces de désagrégation démocratique.

On l’a vu récemment avec la réforme du lycée professionnel, lancée au début du second quinquennat Macron avec Pap Ndiaye, qui devait renforcer l’insertion professionnelle des élèves. Après son départ, les arbitrages budgétaires ont réduit l’ambition initiale, provoquant des critiques de la Cour des comptes et un désengagement progressif des régions. En deux ans, six ministres de l’Education nationale se sont succédés.

Autre cas marquant : la loi « plein emploi », votée en 2023 pour réformer Pôle emploi et le transformer en France Travail, a été largement amendée dans sa mise en œuvre à la suite des mouvements sociaux et des élections législatives anticipées de 2024, retardant son application concrète. Ces revirements successifs génèrent de l’instabilité pour les collectivités locales, les entreprises et les usagers. À force de naviguer à vue, l’action publique perd en crédibilité, en efficacité et en capacité à mobiliser durablement.

Dans un pays comme la France, où l’État joue un rôle majeur dans l’organisation de la vie économique, cette instabilité a un effet démobilisateur. Elle affaiblit la capacité des institutions à porter des projets de long terme et nourrit un climat d’imprévisibilité auquel peu d’acteurs sont réellement préparés.

L’instabilité pénalise l’innovation, l’investissement, la transition

Pour les entreprises, les collectivités, les associations, cette instabilité est devenue un risque à part entière. Un crédit d’impôt promis peut disparaître ; un programme de financement peut être suspendu ; un changement ministériel peut inverser une doctrine. Or, aucune stratégie sérieuse ne peut se construire dans ce brouillard.

Les start-up, les PME et les structures d’intérêt général sont particulièrement vulnérables. Dépourvues de marges de manœuvre financières ou de départements de veille réglementaire, elles peinent à suivre le rythme. Et cette difficulté ne se traduit pas seulement par des pertes économiques : elle ralentit la transition écologique, complique la lutte contre les inégalités, fragilise les politiques publiques les plus ambitieuses.

Les démocraties modernes reposent sur des désaccords assumés, mais elles ne peuvent fonctionner sans un minimum de continuité institutionnelle. Ce qui est en jeu aujourd’hui, ce n’est pas le pluralisme des idées — c’est la capacité collective à agir malgré les alternances. Cela suppose un effort partagé pour stabiliser les calendriers, clarifier les réformes, sécuriser les engagements pris. En somme, retrouver un cap.

En France, cette exigence est d’autant plus pressante que notre culture politique reste marquée par une tradition bonapartiste et verticale du pouvoir. À la différence de nombreuses démocraties parlementaires européennes, comme l’Allemagne ou les pays scandinaves, où les coalitions gouvernementales apprennent à composer, négocier et construire des compromis durables, nous peinons encore à intégrer les règles d’un jeu parlementaire fluide et stable. La dissolution de 2024, les gouvernements successifs en moins de trois ans, les lois réécrites au gré des majorités d’opportunité : tout cela traduit une immaturité institutionnelle qui fragilise notre capacité d’action sur le long terme.

Lire, comprendre, anticiper

Dans cette période d’instabilité chronique, certains outils deviennent essentiels. L’analyse politique, la compréhension des rapports de force, l’anticipation des cycles institutionnels permettent aux acteurs économiques, publics et associatifs de naviguer avec plus de clarté. Les relations publiques, quand elles sont bien pratiquées, participent de cet effort de lisibilité. Elles ne consistent pas à faire du bruit, mais à construire des points d’ancrage, à identifier des tendances durables, à décrypter les mouvements du pouvoir. Dans une époque troublée, elles peuvent être un levier utile pour continuer à agir avec lucidité. On vous en parle ici !